佐賀県

佐賀県

慧洲園

- 現代/昭和

佐賀県武雄市にある「慧洲園」(けいしゅうえん)は、「御船山楽園」(みふねやまらくえん)を背景としてじっくり楽しめる庭園。日本屈指の造園家である「中根金作」(なかねきんさく)の大作のひとつです。今回は、慧洲園に出かける前に知っておきたい、慧洲園のある佐賀県を治めていた大名の移り変わりや、慧洲園の作庭様式と特徴、見どころについてご紹介します。

慧洲園の施設概要

慧洲園は、広さにおいて九州随一とも言われている庭園。京都の古庭園調査研究及び修復活動を行う「中根庭園研究所」を設立した造園家である中根金作が1979年(昭和54年)から1980年(昭和55年)にかけて作庭しました。

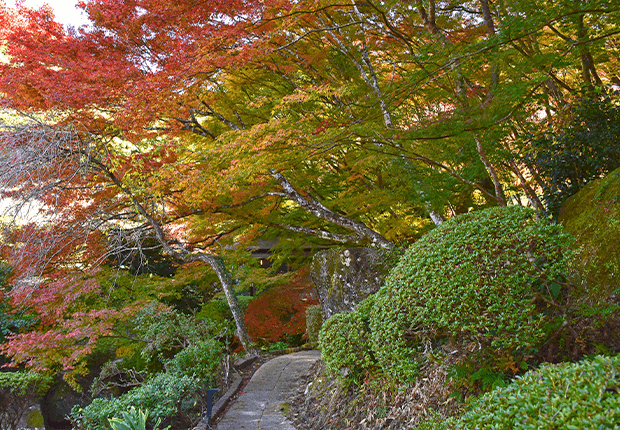

石組み(いわぐみ)で高低差を利用した水の流れと、段々畑のように遠景まで見渡せる茶畑・水と石・変化に富んだ花や緑の植え込みが織りなす風景は、見どころのひとつ。これらが武雄の山々に美しく映える、日本庭園の趣を維持しつつ、中世時代を思わせる印象深い庭園です。

慧洲園は、JR武雄温泉駅から2km、バスで約7分。「枯れ木の塔」で下車してすぐの所にあります。近隣にあるのは、江戸時代から続く茶屋と庭園がある御船山楽園。徒歩でも5~10分ほどで行き来が可能です。

造園家 中根金作

中根金作は国内外に200~300庭もの庭園を遺し、国内では慧洲園以外に「足立美術館」(島根県安来市)や「大濠公園日本庭園」(福岡県福岡市中央区)が有名。海外ではアメリカ合衆国の「カーター元大統領記念館」や「ボストン美術館日本庭園」があります。

また、庭園の修理も多数任されており、「西芳寺」(さいほうじ:京都府京都市西京区)、「鹿苑寺」(ろくおんじ:京都府京都市北区)、「平等院」(京都府宇治市)、「醍醐寺」(だいごじ:京都府京都市伏見区)、「三宝院」(さんぽういん:京都府京都市伏見区)など、京都府をはじめとする様々な寺院の庭園修理で活躍しました。

慧洲園に浮かぶ陽光美術館

1996年(平成8年)、慧洲園の大きな池の中に浮かぶように「陽光美術館」(ようこうびじゅつかん)を建築。日中の文化交流の懸け橋になることを目的に、日本磁器発祥のルーツとも言える中国陶磁器を展示しています。漢時代の翡翠原石から彫り上げられた「翠玉彫虫活連胡芦瓶」(すいぎょくちょうちゅうかつれんころびん)や、元時代の「元青花魚藻文壷」(げんせいかぎょそうもんつぼ)、清朝期の「桃花紅観音瓶」(とうかこうかんのんへい)など、中国の貴重な陶磁器を鑑賞することが可能です。

吉野ヶ里遺跡の物見櫓

慧洲園には、「吉野ヶ里遺跡」(佐賀県神埼市・吉野ヶ里町)の物見櫓(ものみやぐら:遠くを見渡すための施設)を移築。茶畑の全景と市街地を一緒に見渡すこともできます。

慧洲園に関連する大名・武将

慧洲園の作庭は1980年(昭和55年)なので、庭園に関連する大名や戦国武将はいません。ここでは、慧洲園のある肥前国(現在の佐賀県と長崎県)の佐賀郡を治めた人物についてご紹介します。

下剋上を成し遂げた戦国大名「龍造寺隆信」

室町時代から鎌倉時代にかけて、肥前国は守護大名「少弐氏」(しょうにし)の支配下にありました。しかし戦国時代に入って九州の有力大名を破り、下剋上を成し遂げたのが、仏門から還俗した「龍造寺隆信」(りゅうぞうじたかのぶ)です。豊後国(現在の大分県)の「大友氏」、薩摩大隅(さつまおおすみ:現在の鹿児島県東部)の「島津氏」と並び、「肥前の熊」と呼ばれるほどの人物でした。

補佐役から大名へ「鍋島直茂」

龍造寺隆信が、天正12年(1584年)の「沖田畷の戦い」(おきたなわてのたたかい)で敗れて亡くなると、隆信の重臣であった「鍋島直茂」(なべしまなおしげ)が、龍造寺隆信の子「龍造寺政家」(りゅうぞうじまさいえ)の補佐役となり、実権を握ります。さらに江戸幕府が開かれる頃には、鍋島氏の統治が確立。「鍋島藩」とも呼ばれた佐賀藩を形作っていったのです。

佐賀藩は実質6万石

江戸時代、35万7,000石の佐賀藩を外様大名の鍋島家が治めていました。しかし、蓮池藩(はすのいけはん)・小城藩(おぎはん)・鹿島藩(かしまはん)という3つの支藩があり、鍋島氏の庶流や龍造寺氏の分家などの自治領も多かったのが佐賀藩。そのため、佐賀藩35万7,000石とは言っても、実質的には6万石程度であったとされています。

慧洲園の特徴・様式

慧洲園の様式

慧洲園は、約3,000坪の広大な敷地の池泉回遊式日本庭園(ちせんかいゆうしきにほんていえん:池の周りに散策道を巡らせた日本庭園)で、2,000t以上もの水が流れています。石組みや高低差をうまく利用したその水の流れは実に豪快。黒い石組みを落水が白く美しく彩っています。近隣の御船山をはじめ、武雄の山々を借景(しゃっけい:庭園外の風景を背景として調和させた造園技法)とする慧洲園。周辺を彩る四季折々の自然と、庭園の石組みや茶畑などが見事に調和しています。

池泉回遊式日本庭園とは

池泉回遊式日本庭園は、散策して楽しめる「回遊式庭園」の中で、最も一般的な日本庭園の様式。中心になる大きな池には中島(池の中にある島)を配置し、築山(つきやま:人工的に造った山)や橋・白砂・滝などを調和させ、周囲に園路(えんろ:庭園の中の道)を巡らせています。

慧洲園の特徴

慧洲園は池とお茶畑が特徴的。池には中島もあり、物見櫓からの眺望を作るお茶畑は富士山をイメージさせる築山となっています。もちろん庭園を巡る園路も整備され、ツツジや枝垂れ桜、紅葉、雪景色など、四季の風景を楽しめるのも特徴。陽光美術館や「みふね茶屋」も併設されているので、散策に疲れたら中国の貴重な陶磁器を鑑賞したり、お茶を楽しんだりできます。

慧洲園の見どころ

花と紅葉の園路の散策

春には、園路の周りのツツジや枝垂れ桜が庭園を彩ります。特に岩を彩る赤やピンクのツツジは、まるで岩が色づいているかのような光景。晩秋には「紅葉まつり」が開催されます。

武雄のあかり展

夏から秋にかけては慧洲園だけでなく、周辺施設も同時にライトアップ。国登録記念物の「御船山楽園」をはじめ、「武雄神社・武雄の大楠」、「武雄温泉楼門亭」などを会場にした、チームラボが主催する「武雄のあかり展」です。慧洲園の岩組みの岩肌をライトが照らし、池に映る灯りは幻想的で日中の庭園とはまるで別世界です。

冬枯れの雪景色

冬になり、雪が積もるとモノクロの厳粛で美しい風景を楽しむことが可能。慧洲園は、陽光美術館やみふね茶屋といった屋内施設も併設しているので、暖かい室内から水墨画のような雰囲気の庭園を眺めることもできます。冬枯れの雪景色の季節は、閑寂で奥深い美しさを見せてくれます。

慧洲園の施設情報

慧洲園の施設情報についてまとめました。

フリックによる横スライド仕様となります。

| 施設名 | 慧洲園(けいしゅうえん) |

|---|---|

| 所在地 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄4075-3 |

| アクセス | JR「武雄温泉駅」よりタクシーで約5分、バスで約7分 |

| 開園時間 | 10時~16時 ※シーズンによっては営業日時に変更あり |

| 休園日 | 水曜※シーズンによっては営業日時に変更あり |

| 料 金 | 大人:600円、学生:500円、中学生以下:無料 ※団体割引あり※陽光美術館は別料金(セット料金あり) |